タダカヨ講師が、情報系専門学校で非常勤講師に就任!AI生成技術とコミュニケーション力向上の両面から未来の人材育成に挑む

1. 概要

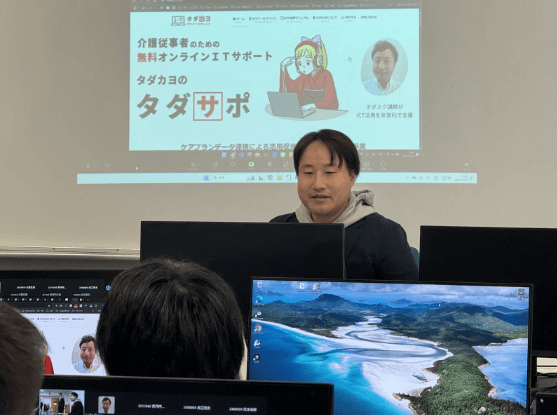

NPO法人タダカヨ(所在地:東京都大田区、理事長:佐藤拡史)は、介護従事者向け無料オンラインPCスクール「タダスク」を運営する中で、講師として活躍する「ヤスス」こと本田康志氏(以下「ヤスス氏」とする)が、情報系専門学校において正式に非常勤講師として就任が決定した。

本件は、AI分野を中心とした新たなカリキュラムの開発と、次世代人材育成に向けた大きな一歩として注目されている。

2. 背景・経緯

- NPO法人タダカヨのミッション

「お金をかけずにより良い介護へ」をビジョンに掲げ、介護事業所向けに無料または低コストのITツール活用支援を実現するため、日々活動を展開している。

- ヤスス氏の実績と貢献

ヤスス氏は、文部科学省が推進する「地方やデジタル分野における専修学校理系転換等推進事業」において、清風情報工科学院で主にAI領域に関するカリキュラム開発、実証講座、調査などに従事。今回の非常勤講師就任は、その実績が高く評価された結果である。

- 文部科学省事業との連携

この事業は、最新技術動向や市場ニーズに即したカリキュラムの設計を通じ、IT・理系分野の人材不足を解消する狙いがある。

ヤスス氏はAI教育の先端を担い、専修学校への「理系転換」を促進する役割を果たしてきた。

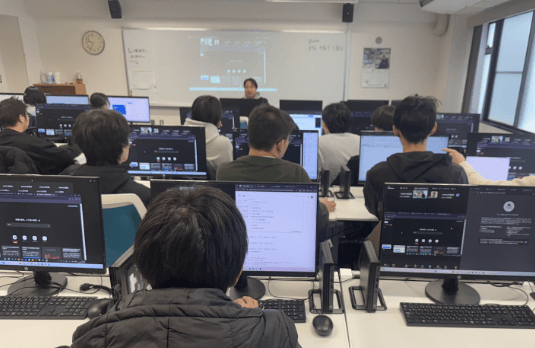

3. 担当科目と授業内容

【担当科目】

- 火曜日(2コマ): 情報系学科 ITビジネスコース 2,3,4年次向け「AIコミュニケーション基礎」

- 木曜日(2コマ): 情報系学科 1年次向け「AI活用プログラミング基礎」

【授業内容の特徴】

本授業は、単なる理論講義に留まらず、受講生が「実践を通じて」AIの本質を理解・活用するための入門科目です。

主要なポイントは以下の通り:

- AIを“道具”ではなく“パートナー”として位置づける

生成AIの能力を活かし、人間の創造性や思考力を拡張するための実践的な学びを提供する。

- 実践重視のカリキュラム

Google Workspace for Educationの各種AIツール(Gemini、NotebookLM、Google AI Studioなど)を使いこなすための基本操作と、効果的なプロンプトの作成方法を習得。試行錯誤を通じて、心理的安全性の高い環境で自らの判断力と創造性を伸ばすことを目指す。

- コミュニケーション能力の向上

AIとの対話を通じ、情報整理やアイデア発展だけでなく、共感力・伝達力・関係構築力といった社会人基礎スキルの強化にも注力。対人シミュレーションにより、実際のコミュニケーションシーンでの応用力も養う。

【到達目標】

- 知識・理解

- AI(特に生成AI)の基本概念、特性、倫理面、能力と限界を説明可能。

- GeminiやNotebookLM等の機能と使い方を理解し、目的に応じた活用法を試みる。

- 効果的なプロンプト作成の原則を理解し、AIの応答の質を引き出す技法を習得。

- AIを活用する効率化のメリットと、必要な検証プロセスについて理解する。

- 思考・判断

- AI生成物を無批判に受け入れず、常に批判的な評価と検証の習慣を形成。

- 多様な立場や感情を認識し、状況に応じた最適なコミュニケーション方法を選択。

- AIを活用して思考の壁打ちやアイデアの触媒とし、より質の高い問題解決に挑む。

- 自身の判断で、どの作業をAIに委ね、どの部分に集中すべきかを意識する。

- スキル・表現

- AIとの対話を通じて自己表現力を向上させ、意図や感情を明確に伝える。

- 共感的な応答と建設的なフィードバックの技法を、実践を通じて習得。

- AIツールを用いた明確な指示・対話により、目的に合致した情報抽出と精度向上を実現。

- アイデアの具体化、文章作成、基本コード生成のスキルを自己評価・改善しながら高める。

- チームワークを重視し、グループ内での情報共有と協力による課題解決力を強化する。

- 関心・意欲・態度

- 他者の視点・感情に寄り添い、より良い人間関係構築のためのコミュニケーション方法を模索。

- AIの可能性にワクワクしつつも、実践的な挑戦を通じたスキルアップに積極的に取り組む。

- 新たな技術への挑戦を恐れず、失敗を学びの機会として前向きに活かす姿勢を養成。

4. 今後の展望

タダカヨは、ヤスス氏の非常勤講師就任を契機に、AI分野における先進的な教育プログラムの充実を図り、地方やデジタル分野における人材不足の解消に寄与していく。今後も、革新的な授業や実践的なカリキュラムを通じ、受講生が技術とコミュニケーションの両面で飛躍的に成長できる環境作りに取り組んでいく予定である。